清明时节的香港,细雨润物无声。侨港恩平同乡会理事长吴小菊、副理事长冯科奋与监事长吴伟明带领近百位位乡亲,又一次来到和合石与沙岭的恩平公墓。酙酒、焚香、鞠躬,每一个祭扫动作都饱含着对先人的深切缅怀。这场跨越七十四年的祭扫传统,不仅承载着厚重的历史记忆,更见证着恩平人在香江生生不息的团结力量。

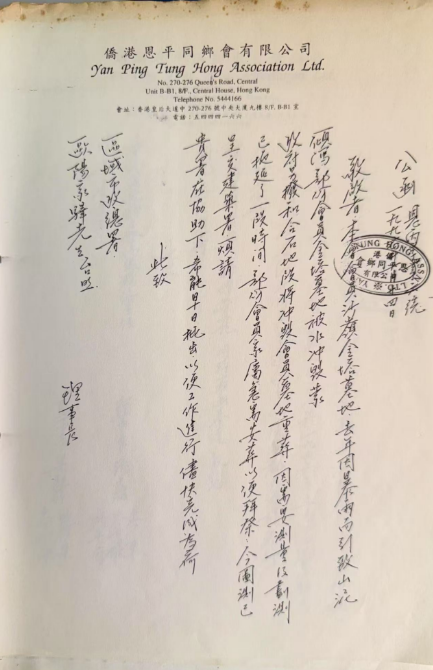

和合石1951 年築成公祭墓台及立碑(攝於2023年翻修工程完成前)

百年伤痛铸就集体记忆

这两座公墓的渊源,要追溯到1918年那场震惊香江的跑马地马棚大火。当年2月26日,竹木搭建的看台因摊档失火轰然倒塌,造成香港开埠以来最惨重的伤亡事故。在六百余具确认身份的罹难者中,恩平同乡占了相当比例。1922年,经香港首位华人总侦探督察侯亨先生斡旋,政府在咖啡园墓地为恩平先友特设墓区,让漂泊异乡的魂灵得以安息。

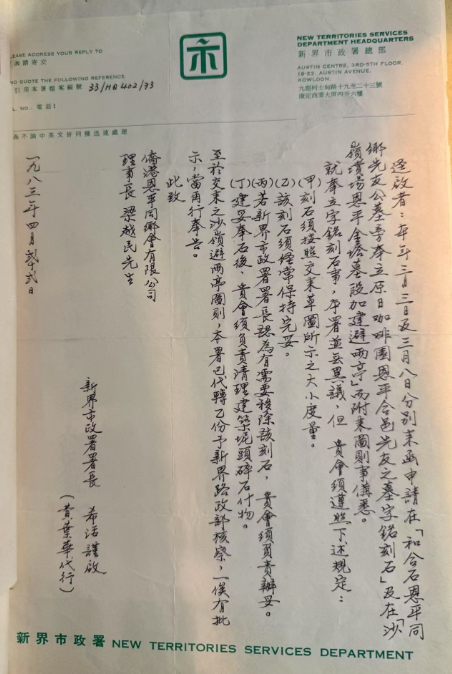

1994 年遷葬沙嶺的公函

筚路蓝缕建墓园

1951年,因香港大球场建设需要,咖啡园墓园面临搬迁。在同乡会前辈的多方奔走下,政府特批和合石与沙岭两处专属墓区。在当年获批的14个团体中,恩平同乡会以高度的组织力和凝聚力脱颖而出。老一辈乡贤慷慨解囊,仅用数月便建成庄严肃穆的公祭场所,为漂泊在外的恩平人筑起永恒的精神家园。

門樓刻記捐款詳情 1975年

文化传承见匠心

1975年落成的沙岭公墓牌坊,镌刻着"身居异乡,与天地同参;魂萦故国,愿山河永寿"的楹联,将儒家"天人合一"的思想与家国情怀完美融合。1985年建成的望乡亭,则以"万缕乡情思锦水,一亭明月伴罗湖"的诗意,道尽游子对故土锦江河的无限眷恋。这些建筑不仅是祭扫场所,更是传承中华传统文化的重要载体。

代代相传显担当

从1994年应对山体滑坡的紧急迁葬,到2019年启动的全面修缮工程,同乡会始终以高度的责任感守护先灵长眠之地。特别令人动容的是,祭扫队伍中既有白发苍苍的老者,也有朝气蓬勃的青年。数十个姓氏的乡亲不分彼此,共同维系着这份血脉深情。

情系桑梓谱新篇

"这两座公墓是连接香港与恩平的精神纽带。"吴小菊理事长表示,同乡会每年都组织近百理监事和乡亲拜祭。近年来同乡会积极引导年轻一代关注家乡发展,在捐资助学、乡村振兴等方面成效显著。如今,侨港恩平同乡会已成为恩平"百千万工程"中一张闪亮的名片,续写着爱国爱乡的新篇章。

七十四年风雨无阻的祭扫,七十四载薪火相传的乡情。今香港恩平人已有十多万。这绵延不绝的香火,不仅是对先人的告慰,更是对未来的期许——愿家国永安,愿乡情永驻。(冯创志)

2025年4月18日