在顺德均安的古老土地上,有一座历史悠久的庙宇——三圣庙,它坐落在风景如画的桥溪村村口,静静地诉说着千年的沧桑与变迁。据旧顺德志记载,“未有均安先有三圣庙”,此言非虚,三圣庙的悠久历史,早在南宋时期便已初露端倪,与同期的奎福古寺遥相呼应,共同见证了这片土地的兴衰更替。

三圣庙的大殿正中,悬挂着一块古朴的牌匾,上书“万历年间重修第三次”,字迹遒劲有力,透露出岁月的沉淀。万历年间,即公元1573至1620年,此时的三圣庙已历经风雨,第三次重修的记录,无疑是对其悠久历史的最好证明。而据史料推断,三圣庙与奎福古寺或许有着不解之缘,它们的修建时间相近,都承载着古人对自然的敬畏与对神灵的崇拜。

均安之地,昔日乃汪洋一片,九九群丘犹如大海中的珍珠,散落其间。而三圣庙,便坐落于这诸多岛屿之中,正对大海中心,庙前设有一泊船码头,方便过往船只停泊参拜。庙后的大冈山腰,掩映着一间名为“普正心归”的寺门,虽不大,却清幽雅致,住持与庙

那时的均安,船只往来频繁,每艘船经过三圣庙,都会停泊码头,先至庙中参拜三圣,祈求风调雨顺,出入平安。而拜谒之后,旅人们往往会沿着山路,步入普正心归寺,参禅礼佛,赏景怡情。普正心归寺以其独特的地理位置和清幽的环境,成为了江尾古八景之一,吸引着无数文人墨客前来游览,留下了许多脍炙人口的诗篇。

时光荏苒,岁月如梭,如今,村中七十岁以上的老人,仍能绘声绘色地讲述三圣庙与普正心归寺的往事,那份对往昔的怀念,如同陈年老酒,愈久弥香。

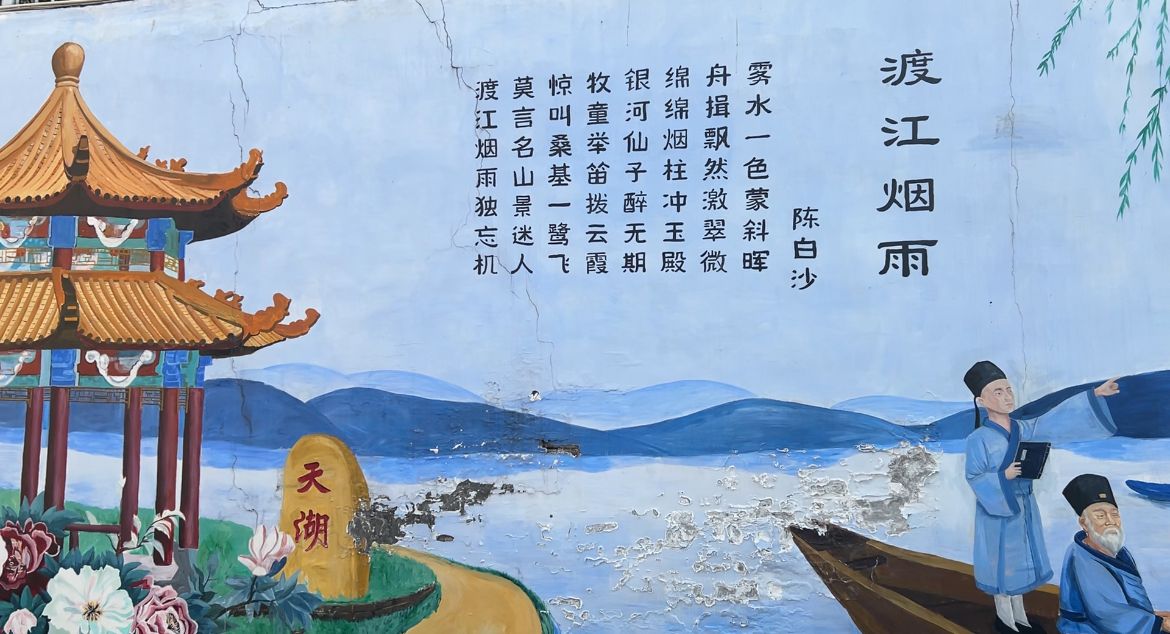

在这片充满文化底蕴的土地上,还流传着一段关于大儒陈白沙与天湖斋菜的佳话。陈白沙,名献章,字公甫,号石斋,是明代著名的思想家、教育家、书法家、诗人,其学说影响深远,被誉为“岭南第一人”。而他的弟子中,李瑜、梁文冠及其令郎梁景行,更是以其学识渊博、品德高尚而著称。

天湖斋菜,这道源自明朝年间,由寺庙僧人创制的传统美食,以其独特的制作工艺和丰富的营养价值,成为了均安地区的一张名片。它主要以柚子皮和香芋为主要材料,结合当地独特的烹饪技艺,形成了色、香、味俱佳的特色美食,不仅美味可口,更有着解酒毒、治肾脏水肿、宿食停滞、湿痰咳逆及疝气等功效,深受人们喜爱。

话说一日,陈白沙携其高足湛若水,游历至均安,闻听天湖斋菜之名,心生向往,便决定前往品尝。李瑜闻讯,自是喜不自胜,连忙备下盛宴,以待贵宾。

那日,阳光明媚,微风不燥,陈白沙与湛若水踏着轻盈的步伐,来到了李瑜的宅邸。一进门,便闻到一股淡淡的清香,那是柚子皮与香芋混合的独特香气,让人不禁垂涎欲滴。李瑜早已在厅堂等候,见二人到来,连忙起身相迎,热情洋溢。

宴席上,一盘盘精致的天湖斋菜依次摆开,色泽金黄,香气扑鼻,令人食欲大增。陈白沙与湛若水对视一笑,心知这又将是一场味蕾的盛宴。首当其冲的,自然是天湖斋菜的主打——香芋素心柚。这道菜以香芋为底,柚子皮切丝覆盖其上,经过精心烹调,香芋的绵软与柚子皮的清新完美融合,口感层次分明,既保留了食材的原汁原味,又赋予了新的风味,令人回味无穷。

陈白沙细细品尝,不禁赞叹道:“此菜真乃人间美味,既有山野之清新,又有家常之温馨,实乃难得。”湛若水亦点头附和,表示赞同。

宴罢,陈白沙与湛若水在李瑜父子的陪同下,漫步于均安的山水之间,感受着这片土地的宁静与和谐。他们谈论着学问,分享着人生,那份超脱世俗的豁达与从容,仿佛与这片古老的土地融为一体。

从此,陈白沙与天湖斋菜的故事,便在均安这片土地上流传开来,成为了一段佳话。每当人们提起这段往事,都会想起那位风度翩翩的大儒,以及那道令人回味无穷的天湖斋菜。而天湖斋菜,也因此成为了均安的一张名片,吸引着无数食客前来品尝,感受那份独特的文化韵味和美食之旅。